La política interna de la administración Trump en Estados Unidos se ha basado en el terror, el odio y la persecución de las comunidades migrantes en diversas regiones. En poco más de seis meses de gobierno, innumerables casos de violencia, violaciones de derechos, deportaciones forzadas, amenazas a la vida y un aumento intensivo de la militarización han dominado las noticias en todo momento. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés), con amplio incentivo y recursos del gobierno, ha estado deteniendo a migrantes sin estatus legal y llevando a personas inocentes a centros de detención que se asemejan a campos de concentración.

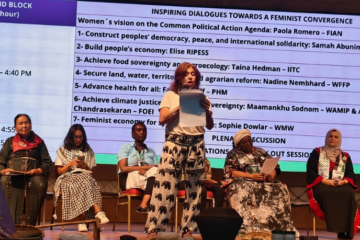

Las protestas contra esa política de retroceso se producen de norte a sur del país, como la marcha de tres días desde el norte de California hasta la capital del estado, Sacramento, en la que militantes exigían una reforma migratoria en el país. La acción formó parte de una amplia movilización de movimientos contra las violentas redadas policiales que se han vuelto habituales en las comunidades migrantes. El texto disponible a continuación, escrito por Yaquelin López, militante migrante residente en Estados Unidos, ofrece un panorama de este contexto.

Hoy nos encontramos en un momento de extrema preocupación y, al mismo tiempo, de profunda responsabilidad histórica. Han pasado ya siete meses desde que Donald Trump volvió a asumir la presidencia de Estados Unidos. Lo que muchas voces alertaban con fuerza y otras intentaron minimizar se ha convertido en una cruda y dolorosa realidad: el país vive bajo un régimen que ha declarado la guerra contra nuestras comunidades migrantes. Esta administración ha retomado el aparato del Estado para promover el miedo como política, la militarización como herramienta cotidiana y la violencia institucional como norma.

Lo decimos con claridad: se está orquestando una persecución sistemática contra mujeres, personas indocumentadas, familias trabajadoras y comunidades LGTBQ+, muchas de las cuales escaparon de violencias estructurales en sus países de origen y ahora encuentran nuevas formas de opresión en un país que prometía libertad.

En estos meses, la violencia del Estado se ha traducido en leyes más crueles, más amplias y despiadadas. Se han reactivado programas de deportación exprés, incluso en comunidades con décadas de residencia. Se han militarizado espacios civiles: hospitales, escuelas y estaciones de autobuses se han transformado en puntos de vigilancia y captura. Se han redoblado los ataques mediáticos, presentándonos como amenaza, como carga, como enemigo interno.

Políticas de criminalización de la vida

El estado de Florida, en particular, ha sido uno de los primeros y más agresivos laboratorios de esta maquinaria de exclusión. La aprobación y aplicación extendida de leyes como la SB 1718 no solo criminaliza a quienes migran, sino también a quienes acompañan, ofrecen apoyo legal o simplemente no se cruzan de brazos frente a la injusticia. Hoy, en Florida, dar un aventón a una mujer indocumentada puede ser considerado un delito. Un médico puede negarse a atender a una persona sin papeles. Un niño puede vivir con miedo de que, al salir de la escuela, su madre ya no esté.

Todo esto ocurre en medio del silencio, de la indiferencia institucional, del retroceso de los derechos civiles y del endurecimiento del discurso público.

Se está normalizando una política de terror. Se está sembrando el miedo como estrategia de gobierno. Se quiere que dejemos de hablar, de organizarnos, de soñar.

Pero en medio de este contexto sombrío, nosotras, mujeres migrantes, madres, trabajadoras, activistas y lideresas comunitarias no nos rendimos. Nos negamos a quedarnos en silencio y a retroceder, porque el miedo no puede ser más fuerte que nuestra dignidad. La organización sigue siendo —como siempre lo ha sido— nuestra principal defensa, nuestro escudo colectivo, nuestra trinchera de esperanza.

Nosotras no solo resistimos, también construimos. Tejemos redes de apoyo cuando el Estado nos persigue. Cuidamos a otras cuando la ley quiere castigarnos. Educamos, sanamos, alimentamos, luchamos. Sobre todo, seguimos soñando con un mundo donde migrar no sea delito, donde vivir no dependa del estatus legal, y donde la vida, la libertad y la justicia no tengan fronteras.

Las migraciones de hoy, especialmente cuando se trata de mujeres y personas de identidades diversas, no suelen ser decisiones libres ni voluntarias. En la mayoría de los casos, son obligadas a dejar sus países por situaciones muy difíciles que se combinan entre sí, como la pobreza extrema, la violencia contra las mujeres, el saqueo de los recursos naturales, el cambio climático, la falta de alimentos y la presencia del crimen organizado. Estas razones muestran que la migración no es un simple viaje, sino una consecuencia de profundas desigualdades que empujan a muchas personas a buscar una vida mejor fuera de su tierra.

Desde una perspectiva feminista, reconocemos que la migración está feminizada, no solo porque hay más las mujeres migrantes que en décadas anteriores, sino porque las condiciones de las que migran están marcadas por una sobreexposición al abuso, a la precariedad y a la desprotección. Son mujeres que migran solas con sus hijos, mujeres víctimas de trata, mujeres que huyen de violencias de género no reconocidas como causal de refugio, mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado, trabajadoras agrícolas indocumentadas, mujeres que sostienen economías sin derechos ni protección.

La migración no empieza en la frontera, empieza en la violencia del extractivismo, del despojo y de los tratados de libre comercio. La complicidad de los Estados Unidos en mantener modelos económicos que empobrecen nuestros países es parte del ciclo migratorio.

En la administración Trump, el proceso se agudiza por el uso del aparato estatal como instrumento de persecución y control. La migración se vuelve un campo de disputa política, donde se consolidan discursos racistas, misóginos y antiinmigrantes que no solo criminalizan el movimiento de personas, sino que niegan su condición humana y su derecho a la vida digna.

La administración Trump representa la institucionalización del odio: ha revivido la política del miedo, utilizando la migración como chivo expiatorio para justificar recortes sociales, represión y control.

Se ha criminalizado la supervivencia. Cruzar una frontera por hambre es tratado con más dureza que cometer fraude corporativo multimillonario.

Nos encontramos en un momento crítico en la historia reciente de los derechos humanos en Estados Unidos. Bajo la actual administración, se ha intensificado la erosión sistemática del marco legal y ético que protege a las personas migrantes, afectando de forma particular a las mujeres, las personas trans, las lesbianas, los hombres gays y otras identidades sexo-genéricas no normativas.

Las mujeres migrantes enfrentan múltiples barreras para ejercer derechos fundamentales: el derecho a la salud es vulnerado por políticas que impiden el acceso a servicios básicos a quienes no tienen documentos; el derecho a vivir una vida libre de violencia se ve obstaculizado cuando las sobrevivientes de violencia doméstica o sexual tienen miedo de denunciar por temor a ser deportadas; e

l derecho al trabajo en condiciones dignas es inexistente para muchas trabajadoras indocumentadas, expuestas a la explotación, sin posibilidad de organización sindical ni cobertura legal.

En el caso de las personas LGTBQ+ migrantes, la situación es aún más alarmante. Muchas huyen de sus países de origen por persecuciones vinculadas a su orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, al llegar a Estados Unidos, se enfrentan a un sistema que no reconoce ni garantiza sus derechos específicos. Las personas trans son ubicadas en centros de detención que no respetan su identidad de género, donde son víctimas de violencia institucional y abuso sexual. Las solicitudes de asilo por orientación sexual son rechazadas o desestimadas bajo prejuicios culturales y religiosos.

El discurso oficial ha eliminado toda sensibilidad hacia estas poblaciones. La criminalización del migrante se cruza con el odio a las disidencias sexuales, dando lugar a una política de exterminio simbólico y muchas veces real que debe ser urgentemente denunciada y enfrentada.

Aunque intenten dividirnos, callarnos y quebrarnos, seguimos apostando por la vida, por la comunidad y por la justicia. En cada acto de solidaridad, en cada red que tejemos, en cada voz que se levanta, estamos diciendo con claridad que no nos rendimos. Y que, por encima del miedo y la represión, siempre elegiremos el camino del amor, de la dignidad y de la esperanza compartida. El amor es más fuerte que el odio.

Yaquelin López vive en Estados Unidos y forma parte de Women Working Together. Este texto es una edición de su ponencia en el foro virtual “Crisis Migratoria: visiones feministas desde las Américas. ¿Cómo impactan las migraciones en los cuerpos y vidas de las mujeres?”, que ocurrió en 24 de mayo de 2025.