Para cambiar la sociedad

De la manera que queremos

¡Participando sin miedo por ser mujer!

(Canción del cancionero popular feminista)

En el clima político de resistencia y transformación social que impregnó América Latina en las décadas de 1970 y 1980, se formaron varios instrumentos políticos de la clase trabajadora en Brasil, entre ellos el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Y, así como es imposible mirar esa resistencia revolucionaria sin mirar la importante participación de las mujeres en los distintos frentes de lucha, también es imposible pensar en los 40 años del MST sin considerar esa participación como una construcción que se desarrolla en diferentes espacios, desde las ocupaciones en la organización de campamentos y asentamientos, en las capacitaciones, incluso en las instancias.

Pensar el proceso organizativo del MST significa pensar en el significativo protagonismo de las mujeres y cómo ellas lograron incidir desde la materialidad de la reproducción de la vida. Como afirmó Djacira Araújo en su artículo Mujeres Sin Tierra rompiendo cercas haciendo historia: 40 años del MST, “ya en las primeras ocupaciones de tierras, la presencia de mujeres y niños tuvo un impacto en la sensibilización de la sociedad sobre el problema de la exclusión y desterritorialización de las familias sin tierra y al mismo tiempo presionó al gobierno para que actuara debido a la escala de violencia que podrían llegar los ruralistas”.

La vida cotidiana en los campamentos, aunque llena de vida y esperanza, muestra su precariedad y aumenta la demanda del trabajo de cuidados, históricamente atribuidos a las mujeres. Es necesario alimentar a todas las personas, cuidar y educar a los niños, cuidar a las personas enfermas, animar la resistencia. Esas demandas cotidianas de cuidado de la vida configuran la organización de los sectores y posibilitan la formación de grupos y colectivos, constituyendo espacios de diálogo, de compartir la vida cotidiana, la vida privada, la ausencia y la presencia de las violencias, la importancia de estar juntas.

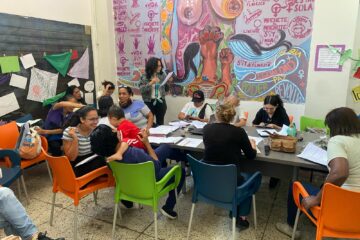

A esta lucha se suma una intensa jornada de trabajo doméstico y productivo, con dolor y esperanza, además de amor y trabajo de primera línea, en la que las mujeres utilizan su cuerpo como herramienta para contener los conflictos. Aun así, las reuniones y otros espacios de toma de decisiones siguen siendo lugares en los que pocas pueden participar. En la participación política de las mujeres a lo largo de la historia, tomar la palabra puede ser un gran desafío. Los pantalones y la blusa holgada no siempre fueron su elección, sino una especie de contraseña necesaria para ser escuchadas y respetadas como militantes y no acosadas y deseadas como objeto sexual. De esta manera, las mujeres van construyendo su inserción en los espacios de formación y de toma de decisiones del Movimiento. Como explicamos en el folleto de capacitación La conspiración del género, “el proceso de insertar a las mujeres en las tareas dirigentes de la organización, así como de ser reconocidas como sujetos políticos en la lucha por la tierra y por la reforma agraria, no fue nada fácil y requirieron de las compañeras mucha persistencia y conspiración”.

Al mismo tiempo que actuaban internamente, las mujeres construyeron articulación con mujeres de otras organizaciones de la clase trabajadora del campo y de la ciudad, como la Articulación Nacional de Mujeres Rurales, desarrollando varias luchas por la ampliación de los derechos de seguridad social, salud pública, un nuevo proyecto popular de agricultura, reforma agraria, campaña de documentación y otros. También construyeron una formación política e ideológica feminista dirigida a diferentes niveles de la militancia y de la base.

En la década de 2000, como resultado de esa construcción, se creó el Sector de Género, que destacó la importancia de involucrar al movimiento en su conjunto en el debate sobre las relaciones humanas, planteando el papel de la violencia patriarcal en el mantenimiento de los latifundios y el desafío de la construcción de nuevas relaciones de género, vinculadas a las relaciones de poder. Tal construcción colocó en la agenda colectiva el debate sobre la autonomía financiera de las mujeres, el combate a la violencia doméstica y el cuidado de los niños. Ese debate es muy importante y permitió que en 2006 se alcanzara la paridad de género en los órganos del MST. La participación efectiva en instancias nacionales y estatales amplió el horizonte político de participación de las mujeres en el movimiento.

La década de 2000 también marcó la reanudación del sentido de lucha del 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres, como una construcción de resistencia por parte de las mujeres trabajadoras, entendiendo la relación entre la dominación de clase y patriarcal. Como explica Djacira, “la conciencia adquirida a través de las experiencias de la organización lleva a las Sin Tierra a sentirse parte de un proyecto más amplio que involucra a la clase trabajadora y que aún necesita implementarse; a darse cuenta de que acontecimientos considerados ‘insignificantes’ son parte de una lucha más amplia contra el capital”.

La construcción y participación en las jornadas de lucha, especialmente las de marzo, trajeron la comprensión de la importancia de la autoorganización femenina. Más especialmente, el viaje de 2006, cuando las mujeres se unieron para luchar contra el desierto verde del monocultivo de eucalipto de Aracruz Celulose, trajo el feminismo como una práctica concreta para enfrentar al capital, y el feminismo campesino popular como una estrategia para construir nuevas subjetividades y sociabilidades en una perspectiva internacional.

Tal cual una organización que es resultado de las experiencias históricas de los pueblos en resistencia, el MST asumió desde muy temprano la construcción de la solidaridad internacional. Esa construcción se dio tanto a través de los instrumentos para la lucha campesina, con la conformación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) y La Vía Campesina, como a través de la organización de capacitaciones, del intercambio de experiencias y de las brigadas de solidaridad. La experiencia de los procesos internacionalistas contribuye a la comprensión de la relación orgánica que existe entre capital, patriarcado y racismo, que es profunda e internacionalizada. La organización internacional es necesaria para enfrentar y denunciar los males de ese sistema contra la población rural.

Con los acumulados de mujeres campesinas, indígenas, del agua y del bosque en el debate sobre el feminismo campesino popular, también avanzamos en la comprensión de las especificidades de este impacto sobre las mujeres en la interrelación entre cuerpo-territorio. El feminismo campesino popular expande nuestra estrategia política puesto que planteamos las relaciones igualitarias y los procesos de emancipación humana. Además, creemos en la agroecología como producción en equilibrio con la naturaleza y reconstrucción de nuestra humanidad. En este compromiso político son centrales la recuperación de los comunes y de la defensa de los bienes comunes, buscando construir territorios libres de la violencia en su sentido más amplio.

La lucha de las mujeres por el derecho a la participación política ayudó a configurar el MST, como afirmó Djacira al explicar que “la organicidad del MST es lo que es porque la mirada femenina plantea temas profundos de la existencia humana, como la educación, la salud, el cuidado de la infancia, la lucha contra opresión de género, la construcción de agroecología, la soberanía alimentaria. En gran medida, estos temas provocaron la necesidad de repensar la estructura política de la organización, enfatizando la creación de nuevos colectivos, sectores, frentes y nuevas prácticas de formación”.

La participación de las mujeres permitió entender que es parte de la lucha del MST y de la clase trabajadora combatir el patriarcado, el racismo y el capitalismo en todas sus expresiones políticas y culturales. Por tanto, es necesario estar vigilante y combatiente de las desviaciones éticas y morales del sexismo, del racismo, del fascismo y de la explotación de clases; estar vigilante a la creación de subjetividades reorientadas según principios humanistas, feministas, antirracistas y socialistas.

Lucineia Miranda de Freitas es dirigente del sector de género del MST.