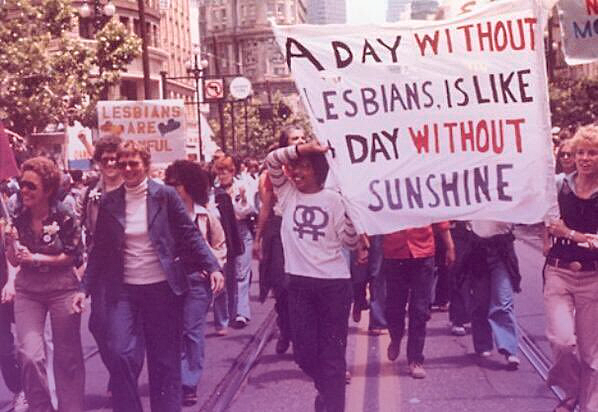

Em uma foto de 1979 na Parada pela Liberdade Gay de San Francisco (EUA), duas mulheres aparecem carregando uma faixa escrito “um dia sem lésbicas é como um dia sem o brilho do sol”. A frase nos faz sorrir pela alegria de sua radicalidade. Essas mulheres parecem dizer algo como: quando as mulheres conseguem exercer uma sexualidade livre, o mundo se ilumina. Ou ainda: mesmo que tentem esconder as sexualidades dissidentes das mulheres, elas estão sempre lá, como a luz do sol.

No Brasil, mais ao sul do mundo, durante as edições da Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais de São Paulo, e em várias outras manifestações, as feministas da Marcha Mundial das Mulheres entoam uma palavra de ordem em duas versões: “sou feminista, não abro mão da liberdade do meu tesão!” e “Sou feminista, não abro mão do socialismo e da revolução!”. Colocávamos, então, como a libertação das mulheres, a sexualidade e a reorganização da sociedade e da economia não são lutas que andam separadas, pelo contrário: avançam melhor quando juntas.

Retomar essas duas cenas de manifestações de mulheres lésbicas e bissexuais, com todas as suas diferenças de tempo e espaço, serve também para afirmar a necessidade de manter viva e em movimento a memória sobre essas lutas que encontraram e encontram, ao longo da história, diversas formas de apagamento.

Até que todas sejamos livres

As lutas das mulheres lésbicas e bissexuais se encontram e se entrelaçam com as lutas do movimento feminista: quando mulheres lésbicas e bissexuais questionam o androcentrismo (a centralidade dos homens) em suas vidas, todas as mulheres se fortalecem em relação à autonomia e à liberdade; quando o movimento feminista reivindica que “seguiremos em marcha até que todas sejamos livres”, isso inclui ser livre dos armários, das violências e da precarização da vida impostas pela discriminação e pela norma heteropatriarcal.

As mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais (LBT) têm atuado em defesa da vida em vários sentidos: redes de proteção e cuidado, justiça para mulheres que sofrem violência policial, denúncia à invisibilidade que é a brecha para a exploração e precarização do trabalho. O mundo que queremos é livre de racismo, de violência, da obrigação de ser mãe (e também, por outro lado, da discriminação às que desejam ser mães), da exploração e do controle sobre as mulheres e seus corpos, territórios e sexualidades. Auto-organização, enfrentamento à violência machista e de Estado, ao conservadorismo, ao autoritarismo… esses são alguns pontos de encontro da luta feminista popular e das sexualidades dissidentes.

Além disso, as mulheres LBT são sujeitos políticos fundamentais para aprofundar, dentro do feminismo, a recusa à heterossexualidade obrigatória em suas várias expressões. É a recusa aos padrões heteronormativos de beleza e comportamento, à formação patriarcal das famílias que inferioriza as mulheres, à violência. É também a recusa a todo o tabu envolvido no assunto da sexualidade, que se transforma em silêncio, solidão, objetificação. Todos esses elementos, mesmo que à primeira vista não pareçam, têm relação direta com a heteronormatividade, ou seja, com a imposição da heterossexualidade como norma. Essa norma heterossexual faz parte da construção histórica de família nuclear que é um pilar do capitalismo patriarcal e racista. Combatê-la é, portanto, abrir as portas para o exercício de uma sexualidade livre para todas as mulheres, para todas as pessoas.

Quando um padrão é imposto como forma de controle, as possibilidades se reduzem dentro de nós. Os desejos, vontades, interesses e gostos que sentimos são uma mistura de nossas subjetividades e do que nos foi apresentado no mundo. Mas como são restritas as coisas que nos foram apresentadas… Justamente por isso, quantas de nós hoje não sabemos muito bem do que gostamos e do que não gostamos? De quê poderíamos gostar ou desgostar caso nossa liberdade não fosse tolhida e os padrões não fossem incorporados desde que nos entendemos por gente?

Por um mundo organizado pela vida e pela liberdade

“Sou homofóbico, sim, e com muito orgulho”, disse o atual presidente do Brasil Jair Bolsonaro em 2013. No mesmo ano, Vladimir Putin, presidente da Rússia, sancionou uma lei que criminaliza a distribuição de informação e propaganda sobre relacionamentos sexuais “não tradicionais”. Em 2019, o presidente das Filipinas Rodrigo Duterte afirmou que passou pela “cura gay” e que, quando encontrou sua primeira esposa, “voltou a ser homem”. Também nesse ano, o então presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse, em nota oficial da Casa Branca, que um projeto de lei de proteção à diversidade iria “minar a consciência e os direitos parentais”. No meio de 2020, em plena pandemia, Trump extinguiu a assistência de saúde voltada para a proteção de pessoas LGBT. E, esse ano, em vídeo direcionado à juventude de seu partido, o presidente da Turquia Recep Erdogan disse que eles “não são como os jovens LGBT, não são os jovens que cometem atos de vandalismo”.

Em outubro de 2020, Bolsonaro disse que “o Brasil tem que deixar de ser um país de maricas”. Antes fosse! O projeto político desses líderes conservadores têm transformado seus países em territórios de fome, violência, UTI lotada, precariedade e ódio. É preciso enfrentar esse projeto de morte que ameaça nossas vidas e que aprofunda a LGBTfobia.

Boa parte das pessoas LGBT ocupam postos de trabalho especialmente precários. A juventude, quando desamparada pelas famílias, precisa começar a trabalhar cedo para se sustentar. Muitas mulheres lésbicas e bissexuais que não estão dentro do padrão de beleza da feminilidade sofrem com a dificuldade de conseguir emprego, nesse mundo onde as mulheres são controladas e medidas por sua aparência. Estima-se que 90% das mulheres trans e travestis brasileiras se encontra em situação de vulnerabilidade e prostituição, sem horizontes alternativos, sofrendo violências diversas e diárias.

Em 2014 em Uganda, o presidente Yoweri Museveni (reeleito em 2021, apoiado pelos Estados Unidos e com acusações de fraude e irregularidades) assinou uma lei que proíbe e criminaliza relações homossexuais. Práticas homossexuais são proibidas e penalizadas em diversos países da África, Ásia e Oceania – muitos deles, inclusive, aliados estratégicos dos Estados Unidos na manutenção das guerras, do imperialismo e da exploração de recursos naturais, seja em governos republicanos, seja em democratas.

O modelo de exploração e precarização do trabalho é o mesmo que incentiva a violência de Estado, a violência dentro de casa, a violência militar e racista nas nossas cidades e no campo. Não é o Doritos com embalagens de arco-íris, ou a Uber com aplicativo colorido, quem está do nosso lado. Segundo a agência investigativa Popular Information, 25 grandes corporações que fazem marketing colorido no mês de junho apoiaram congressistas estadunidenses contrários à pauta LGBT com mais de 10 milhões de dólares em 2019. O Walmart é uma dessas corporações, e é também uma das empresas transnacionais que lucrava com o trabalho análogo à escravidão na indústria têxtil do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, que desabou em 2013 deixando mais de mil pessoas mortas, a maioria delas mulheres.

A Parada LGBT de São Paulo, que recebe milhões de pessoas de todo o Brasil todos os anos, é um espaço onde convivem organizações da sociedade civil e blocos dessas e várias outras empresas. É um momento de visibilidade ao qual se seguem, nos dias seguintes, casos de violência LGBTfóbica, com frequência mais intensa a cada ano. Esse evento político se transformou em um momento intenso de turismo e circulação de dinheiro.

Deveria ser um escândalo o fato de que também participa da Parada, com um bloco próprio, o Estado de Israel, responsável pelo deslocamento forçado, separação de famílias, mortes e destruição de espaços de moradia, fé, cultura e história que afetam todo o povo palestino. Por acaso o Estado de Israel é “LGBT friendly” com as palestinas lésbicas e bissexuais que estão em luta pela autodeterminação de seus corpos e de seu território? Não existe maquiagem possível para um Estado genocida. Essa é mais uma evidência de que a nossa luta por sexualidade livre não pode estar separada do enfrentamento ao capitalismo.

Setores do capitalismo também se fortalecem assim: usurpando nossos símbolos, banalizando nossas lutas. O capitalismo faz um jogo dúbio: por vezes abraça o conservadorismo, por vezes abraça uma imagem superficial de diversidade onde não cabemos nós, as pessoas LGBT trabalhadoras, exploradas por essas mesmas empresas, sofrendo violações de direitos por esses mesmos governos. Enquanto o marketing colorido das empresas gera lucro, as vidas das LGBT trabalhadoras continuam arriscadas, atacadas, precarizadas, presas no medo que só se desfaz quando formos todas livres.

Por isso, hoje, a saída é popular, com uma agenda antineoliberal – pela liberdade das pessoas, e não a do mercado se impondo sobre nós. A luta dos movimentos integrada e em cada comunidade é importante para abrir os horizontes de qual mundo queremos, fazer da solidariedade uma prática cotidiana, articular pessoas que costumam encontrar portas fechadas e ódio ao seu redor. É como diz a poeta lésbica afro-americana Audre Lorde, em seu poema Uma canção para muitos movimentos: “Nosso trabalho tem se tornado/ mais importante/ que o nosso silêncio”.

________

Helena Zelic é militante da Marcha Mundial das Mulheres no Brasil, integrante da SOF Sempreviva Organização Feminista e poeta. Esta é uma adaptação do texto publicado no Brasil de Fato.