Le récit historique entourant l’abolitionnisme est profondément lié à la lutte contre l’économie de plantation. Comme nous le savons des féministes noires, marxistes, matérialistes et radicales, le rôle des femmes noires était crucial pour cette économie de plantation, d’une manière que les conversations plus conventionnelles sur le travail de reproduction ne parviennent pas à saisir.La violence sexualisée était un principe crucial de ce système, et les femmes noires agissaient comme force de travail dans les camps, en plus d’être obligées de reproduire de nouvelles personnes esclavagées.

L’histoire du mouvement est bien plus longue que la simple question de l’arrestation, de la police ou de la frontière. Ce fut l’un des premiers mouvements internationaux modernes, car le commerce des personnes esclavagées était un phénomène mondial. C’est pourquoi nous voyons des projets abolitionnistes en Haïti, dans les quilombos du Brésil, en Jamaïque ou dans les révoltes des personnes esclavagées aux États-Unis et au Canada. Il existe de nombreux exemples de la façon dont les gens ont géré les conflits sociaux sans reproduire la violence de l’économie de plantation. Puisque la violence carcérale atteint de plus en plus de secteurs des populations pauvres et racialisées, elle a toujours fait partie, historiquement, du féminisme noir et radical du soi-disant Tiers-Monde.

Cela signifie que pour lutter contre ce système dans son ensemble, l’abolitionnisme est un projet à deux fronts. Cela concerne non seulement la destruction du système, mais aussi la reconstruction ou la construction de la vie que nous voulons. Il s’agit de réinventer de nouvelles formes de relation.

Depuis le milieu du XXe siècle, l’État carcéral s’est développé sans retenue. Il est devenu la façon dont l’État traite les soi-disant problèmes sociaux. Ainsi, dans une période d’appauvrissement massif, nous avons assisté à l’exclusion de l’État providence et à une énorme expansion de l’État carcéral. Nous le voyons dans les budgets et nous le voyons dans les chiffres. Aux États-Unis, par exemple, de 1990 à 2019, la population carcérale féminine a augmenté de plus de 650 %. C’est la population qui croît le plus rapidement. Au Royaume-Uni, la population carcérale féminine a augmenté de plus de 50 %. Au Nigeria, la population carcérale féminine a augmenté de 70 % au cours des 20 dernières années. Ainsi, bien que nous sachions que les femmes et les personnes non binaires ne sont pas la cible principale de la violence policière, elles sont de plus en plus ciblées.

Un certain nombre de criminologues libéraux de gauche reconnaissent déjà, sur la base de recherches, que le système carcéral ne fonctionne pas. Cela signifie qu’il ne réduit pas les dommages. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à une augmentation des peines et les problèmes dont nous discutons n’ont pas diminué. Donc, cela seul, je crois, est déjà un argument empirique pour expliquer pourquoi nous avons besoin d’alternatives. Lié à cela, il y a la composante politique, qui démontre, sur la base de la fonction de la police et des prisons dans une société capitaliste, que l’objectif principal est la criminalisation de la population pauvre et la sécurisation de l’ordre de la propriété — toujours articulée à la violence raciale et de genre.

Considérant que cela ait été le rôle de ces institutions pendant des siècles, nous savons qu’il n’est pas vraiment possible d’obtenir justice à travers elles. En même temps, la question difficile est : quelles sont les solutions de contournement ?

Approches féministes

Face à cette nouvelle expansion du système carcéral, il y a une contribution spécifique qu’apporte le féminisme abolitionniste. Tout d’abord, l’intervention de la résistance critique, qui, il y a plus de 20 ans, a appelé à une réunion avec les organisations de justice sociale pour développer, selon les mots du mouvement, « des stratégies et des analyses qui font face à la fois à la violence d’État et à la violence interpersonnelle ». Les femmes racialisées et les personnes non binaires vivent les deux. Par exemple, parfois, lorsqu’elles se défendent contre la violence domestique et raciale, elles finissent aussi en prison. La plupart de ces femmes noires, pauvres et racialisées aux États-Unis sont en prison pour des problèmes liés à la pauvreté ou parce qu’elles ont réagi contre les agresseurs sexuels. Pour ces femmes, l’État ne représente pas une protection — en fait, il attaque leurs communautés. Le plan était de lutter contre la violence d’État et en même temps de faire face à la violence au sein de nos communautés.

Elles ont proposé le développement de quelque chose de différent des solutions féministes libérales et bourgeoises, qui partent d’une notion individualisée de la violence. L’une de ces alternatives est la méthode de responsabilité communautaire, qui traite les conflits ou la violence interpersonnelle non seulement comme un phénomène individuel. Quand quelque chose se passe, la communauté est activée. Cela inclut la responsabilité collective basée sur l’éducation, d’impliquer la communauté dans les questions liées à la violence domestique et sexualisée. Cela implique également la justice réparatrice, une forme de justice qui ne se concentre pas sur la punition mais sur les besoins réels de la personne qui a subi le préjudice — de la guérison aux infrastructures ou à l’accès aux ressources.

Une autre méthode est la prévention et le soutien. Il s’agit de faire du travail de prévention, mais aussi de reconstruire des structures de soutien telles que des infrastructures, des garderies, un soutien psychosocial et financier. Il existe également des alternatives non carcérales. Les personnes qui ont commis des actes de violence — les agresseurs — doivent également faire partie du processus afin qu’elles puissent changer leur comportement. Et c’est un travail difficile.

Mais de nombreuses femmes et personnes non binaires qui ont été gravement criminalisées savent que cela est possible — car nous savons que la violence est souvent un cycle. C’est pourquoi, dans la politique abolitionniste, nous ne parlons pas seulement des victimes et des agresseurs. Parce que nous savons que de nombreux agresseurs ont également été victimes — de violences domestiques, étatiques ou structurelles. Si nous voulons aller à la racine de la violence, nous devons développer des méthodes pour briser ce cycle.

Une autre méthode liée à la responsabilisation de la communauté est la justice transformatrice, qui cible les structures qui permettent à la violence de se produire. Par exemple, le manque de soins de santé et de logement, la pauvreté et la criminalisation. La justice transformatrice Déclare: « nous devons faire le travail de guérison et de construction d’alternatives non carcérales au sein de nos communautés. Mais en même temps, nous devons nous battre pour plus de logements, une éducation progressive, des soins de santé et moins de violence d’État dans nos communautés. »

Chemins vers la transformation

En 2020, on a beaucoup parlé de la suppression de la police, de la suppression des prisons — ce qui je trouve nécessaire. Mais nos problèmes ne seront pas résolus uniquement en abolissant les instruments de ce système. Parce qu’il trouvera de nouvelles méthodes de violence. C’est pourquoi nous devons réfléchir à la façon dont même l’abolition de la police ou des prisons doit faire partie d’un processus plus large, qui transforme cette question en une lutte de classe intersectionnelle.

Ce travail a été réalisé par de nombreux collectifs et réseaux abolitionnistes. La politique abolitionniste se développe grâce à l’action collective. C’est aussi une forme d’espoir. En ce qui concerne la lutte contre l’économie de plantation, il y avait des gens qui croyaient en l’abolitionnisme des plantation et d’autres qui n’y croyaient pas. Certaines ont peut-être même abandonné l’espoir que cela se terminerait. Mais la force est de continuer à avancer. Et je pense que c’est ce que les abolitionnistes — et en particulier les féministes abolitionnistes — doivent faire.

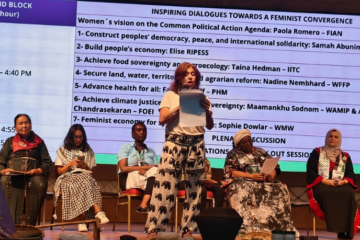

Ceci est une édition du discours de Vanessa Thompson lors du débat « La lutte féministe pour affronter les violences racistes et patriarcales dans l’État », qui s’est tenu le 31 mars à São Paulo, à la Sempreviva Organização Feminista (SOF), une organisation brésilienne qui intègre la Marche Mondiale des Femmes.